山形の米づくりの歩み 稲品種と栽培の系譜より(4)

Ⅲ 全国トップの多収県へ

明治時代からの米単収の統計を調べると、2石(300kg)以上は奈良、大阪、熊本、 滋賀などであり、山形県はたびたびの冷害に遭遇したこともあり200kgほどの低収であ った。この時代の多収県は稲作先進地であった西日本に限られていたと言えよう。単収が 急上昇し、稲作生産力が東低西高型から東高西低型へと切り替わったのは昭和30年代か らである。戦後の復興期から高度成長期に入るという社会情勢を背景に、ひたすら米の生 産力向上を図り、米自給の確保を目指すという食糧増産一辺倒の時代であった。早生・ 耐冷性・耐病性・多収性品種の登場、保温折衷苗代の普及、加えて山形県独自の分施技術 の普及、農薬の開発などの稲作技術が一斉に開花し、単収は昭和20年代の350kgから 30年代には450kgへ、そして40年代には550kg以上へと駆け上がる。 単収向上の第1の要因が保温折衷苗代 による健苗育成である。

保温折衷苗代と は、苗床に種もみを播き、その上に焼き もみ殻をかけ、 温床紙で覆って保温する 。苗が温床紙を持ち上げる程度に生長し たと

温床紙で覆って保温する 。苗が温床紙を持ち上げる程度に生長し たと

き温床紙を外し、苗床に灌漑水を 張り、水苗代と同じようにして育てる。

本苗代によって、苗代期間が短くな ったばかりか、葉や根のしっかりし

た苗 を、慣行の6月中旬植えに比べ、1か月 近く早い田植えが可能になった。 "苗半作"といわれるほどで、苗の出来、不出来がその後の生育や収量

に大きく左右する ことから、このような苗代を一日も早く、が東北農民の

悲願であった。 野菜温床で見つけた種もみの芽にヒントを得て保温折衷苗

代を生んだのが長野県の篤農 家荻原豊次、その技術を確立したのが長野県

農事試験場原村冷害試験地の岡村勝政技師、 そして技術を高く評価し理論づけたのが元東京農工大学長の近藤頼巳であった。昭和22 年「農業及園芸」誌に「水稲の保温折衷苗代による寒地育苗の改善」を掲載した。保温折 衷苗代は、長野県、東北地方に燎原の火のごとく広がり、当時育成された多収品種「藤坂 5号」との両輪で東北地方の収量は飛躍的に向上する。

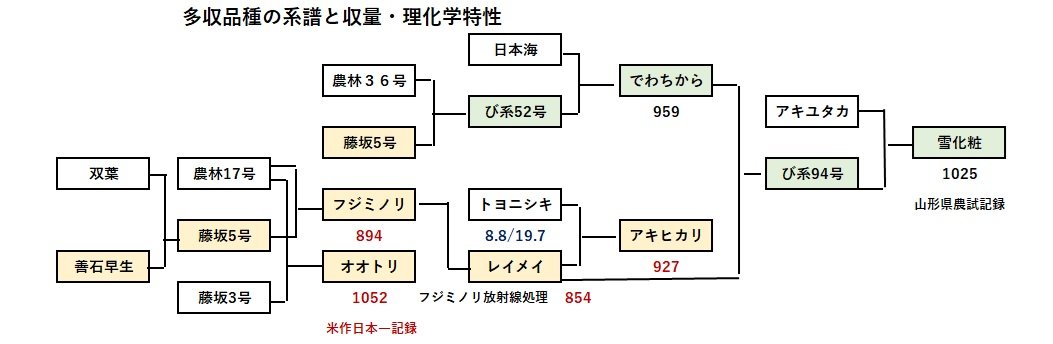

第2が「藤坂5号」などの多収品種の育成である。藤坂5号は昭和24年に青森県農業 試験場藤坂試験地(当時)で育成された。耐冷性が強く、短稈で多収、全国で66000ha 作付けされ、昭和28,29年の冷害に威力を発揮する。藤坂5号の食味はパサパサして粘 りがないなど、コシヒカリの食味とは対照的である。しかし、本品種が戦後の食糧難を切 り抜けるのに大きな貢献をしたと言ってよい。育成者の田中稔はその功績が認められ、内 閣総理大臣賞を受賞する7)。田中稔は天童市高擶の出身である。 藤坂5号の交配親は陸稲「戦捷」の血を引く「双葉」と「善石(ぜんこく)早生」であ る。「善石早生」は、庄内の民間育成品種で育成者は東田川郡余目町南口(現庄内町)生 まれの伊藤石蔵である2)。善石早生がどのくらい栽培されたのか記録はない。しかし、そ の名を不滅にしているのは、善石早生が藤坂5号の親となっただけでなく、その藤坂5号 を通じて、フジミノリ、レイメイ、アキヒカリ、キヨニシキ、トヨニシキの多収品種、 そして山形県が育成した超多収品種「でわちから」、「雪化粧」にもその血が伝えられたか らである。 コシヒカリ、藤坂5号、その後代品種群、そ れらの品種の

コシヒカリ、藤坂5号、その後代品種群、そ れらの品種の

系譜には常に先人たちが苦労 したレガシ-の上に成り立って

いる。前の品種 がなければ新しい品種ができないからだ。農

林 1号の親となった森田早生、藤坂5号の親となった善石早生、

奇しくも庄内平野の余目町に生を享け農民育種家によって創選

されたもので ある。田んぼに立ち尽くし、品種改良に一生をささげた名もない育種家の情熱こそが、我 が国の稲の系譜に大きな足跡を残したと言って過言ではない。

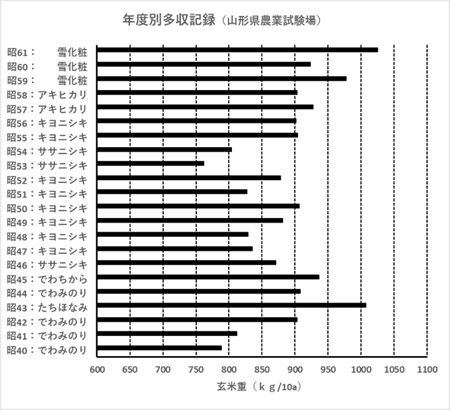

真夏の太陽が容赦なく照り付ける農業試験場の試験田、麦藁帽をかぶり、流れ落ちる汗 を拭こうともせず稲穂を握りしめ、時折メモを取る。多収栽培研究の第一人者吉田浩8)で ある。その年の収量は坪刈成績で900kg/10a、吉田は研究の成果を喜びながらも1000 kgに届かなかったと悔やむ。筆者が目の当たりにした試験田の穂波、50数年経った今 も、この光景を鮮明に記憶している。 東京オリンピックが終わり、日本中が活気づいていた昭和40年代初め、山形県内はコ メ作りに情熱を燃やす精農家が群雄割拠していた。とりわけ置賜地方で多く輩出した。川 西町で御三家とも呼ばれた片倉権次郎、寒河江欣一、大木善吉の田んぼには出来秋ともな ると、その圃場を参観する人たちが門前市をなすほどであった。多収穫を競い合う精農家 達に、農業試験場も負けてはいられない。多収栽培に挑戦、昭和43年には山形県農業試 験場置賜分場(南陽市)が1000kg/10aの大台を突破、1007kgを記録した。 多収を支えた基盤技術が、山形県が開発した品種「でわみのり」、「たちほなみ」、「でわ ちから」であった。いずれも強稈で倒伏には極強、多肥多収の特性を持っていた。この 品種特性に適合したのが区分施肥法と呼ばれた追肥法である。区分施肥法は吉田8)が独自 に編み出した技術で、穂の発育に合わせて少量ずつ何回かに分けて窒素肥料を施用する。 多収穫栽培は当然ながら県内の米作り農家を刺激した。昭和42年には県単収 567kg/10a、佐賀県を抜いてトップに、続いて、43年には569kg、45年には577kg を上げ、連続トップに輝く。まさに米作県として面目躍如であった。 吉田による区分施肥法は本県の多収栽培に大きく貢献したが、その基になっているのが、水稲分施の理論である。水稲分施法は昭和7年頃より、県農事試験場が7月15日に硫安を分施することで収量が高まることを、また、田中正助9)(東村山郡金井村:当時)もまた江俣実行組合で試験を繰り返し増収なることを確認していたが、県内農民は分施技術の存在については全く知らなかった。この分施が理論的に増収をもたらす点は稲が栄養生長から生殖生長に移る幼穂形成期にあたり、この時期に追肥を施せば穂の発育に役立つからである(注:分施は基肥としていた肥料を分けることで、現在施用している追肥とは異なる)。この分施が県の奨励技術となるのは昭和15年である。当時の石黒県知事が分施技術に興味を示したこともあり、田中正助は分施技術の普及に奔走する21)。田中正助は、分施法の理論と実践のみならず、工藤吉郎兵衛の支援の下に「日の丸」を育成、本品種は戦中・戦後を通じて最高2万ha作付けされている。 分施法は戦後になると置賜の篤農家層によって追肥重点・後期重点施肥の多収技術に発展し、前述したように吉田浩が確立した区分施肥法へとつながる。また、戦後の増収に大きく貢献したといわれる松島省三によるV字施肥法(V字稲作)も分施に派生した技術である9)。

吉田による区分施肥法は本県の多収栽培に大きく貢献したが、その基になっているのが、水稲分施の理論である。水稲分施法は昭和7年頃より、県農事試験場が7月15日に硫安を分施することで収量が高まることを、また、田中正助9)(東村山郡金井村:当時)もまた江俣実行組合で試験を繰り返し増収なることを確認していたが、県内農民は分施技術の存在については全く知らなかった。この分施が理論的に増収をもたらす点は稲が栄養生長から生殖生長に移る幼穂形成期にあたり、この時期に追肥を施せば穂の発育に役立つからである(注:分施は基肥としていた肥料を分けることで、現在施用している追肥とは異なる)。この分施が県の奨励技術となるのは昭和15年である。当時の石黒県知事が分施技術に興味を示したこともあり、田中正助は分施技術の普及に奔走する21)。田中正助は、分施法の理論と実践のみならず、工藤吉郎兵衛の支援の下に「日の丸」を育成、本品種は戦中・戦後を通じて最高2万ha作付けされている。 分施法は戦後になると置賜の篤農家層によって追肥重点・後期重点施肥の多収技術に発展し、前述したように吉田浩が確立した区分施肥法へとつながる。また、戦後の増収に大きく貢献したといわれる松島省三によるV字施肥法(V字稲作)も分施に派生した技術である9)。

単収全国トップの喜びの余韻に浸る間もなく、米作りは厳しい試練に直面する。昭和46年から開始された減反政策である。品質・食味が劣った「でわみのり」などの多収品種は一斉に姿を消す。代わって良質品種として名を馳せていた「ササニシキ」が燎原の火のごとく拡大していくことになる。 多収華やかなりし頃から10年後、筆者は尾花沢試験地で育種に携わる。昭和52年、「び系94号」と「奥羽301号(のちのアキユタカ)」を交配、F6世代まで育てた。この組み合わせは、葉色が濃く長稈で穂が長く多収の特性を具備していた。一目で多収品種になる、と確信した。のちに、本組み合わせは「山形22号」の系統番号が付与され、「雪化粧」と命名される。農業試験場は本品種で1025kg/10aの超多収を記録している。蛇足ながら、紹介しておこう。

2026年2月18日 11:01