コメを育む水管理

中干しが終わった田んぼには再び水が張られる。イネは一段と緑の濃さを増し、茎は太くたくましく生長する。その株元には肉眼でかろうじて確認できる産毛のような幼穂が生まれている。幼穂形成期という。イネを育ててきた手は、コメを育む手へ切り替わる。青田からご飯になるまで、浅水、かけ流し、走り水、間断灌水、飽水、花水、落水などなど、収穫を迎えるまでの気ままな天気に翻弄されながらも、それに適切に対応する水管理が高品質のコメを育む。

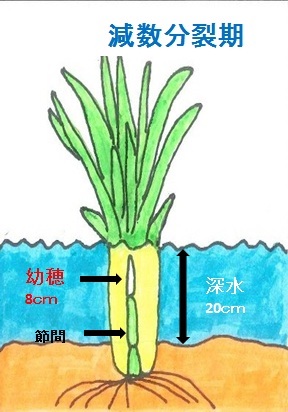

冷害気象への対応:出穂前15日頃(7月20日頃)幼穂は8㎝ほどの長さに育ち、もみの中では減数分裂と言って、オシベ(花粉)やメシベ(葯)の性細胞を作る分裂が行われる。この生育期頃が低温の障害をもっとも受けやすい。この期間に最高気温が20℃未満の日や最低気温が17℃以下の日が数日続くと、花粉や葯の形成に障害がおこる。とくに花粉の形成が敏感である。低温によって、正常な花粉ができなくなり、それ以後再び暑い天候に恵まれて出穂開花はしても、花は生殖能力がなく、不稔のもみになってしまう。冷害である。忘れもしない。平成5年の大冷害だ。この年はオホーツク海高気圧が張り出し、太平洋から湿った冷たい「ヤマセ」が奥羽山脈の切れ目から吹走、山形県でも最上町や尾花沢市が甚大な被害を受けた。

冷害を防ぐ唯一の手段が深水灌漑である。減数分裂期の幼穂の高さは節間の伸長によって地面から20cmほどである。深水灌漑とは、低温襲来が予報された時に、田んぼの水深を20~30cmにし、水の保温力で幼穂を丸ごと低温から守ることである(図)。深水灌漑の決め手になるのが春先にクロ塗で畦畔を高くしておくことだ。東北地方の米づくりは冷害との戦いであった。近年の夏は高温のみが注目されているが、「冷害は忘れた頃にやってくる」、蓋し先人の名言である。

高温気象への対応:コメの胴割れは、米粒の胚乳部分に亀裂が生じる現象である(写真)。米粒は、外界の湿度に敏感に反応して水分を吸収・放出する。完熟した米粒は硬いので、そのような膨張や収縮が急激に生じると内部に圧力の不均衡が生じ、それに耐えきれなくなった米粒に内部亀裂が生じる。胴割れ粒は精米時に砕米が多発し、歩留りや食味が低下する。とくに酒米づくりでは、酒米の玄米は50%も30%も削られるため、胴割れ粒の多発は致命傷にもなる。

これまで、刈り取りが遅れて米粒の水分が大きく低下した状態で降雨に遭遇したり、乾燥の際にもみを急速に乾燥すると胴割れ粒が増えることが知られており、刈り取りから収穫期以降の生産管理が重視されてきた。

胴割れ粒発生の新たな知見、それは出穂後10日間という登熟初期の気温、とくに日最高気温が高いほど胴割れが増えるということである。登熟初期の気温条件が胴割れに影響する原因は十分に明らかにされていないが、この時期は、モミ殻の中にある若い頴果の粒長方向への伸長がほぼ終わり、粒幅、粒厚への肥大が盛んとなって、粒重が急激に増加しはじめる。このため、高温条件が米粒内部の構造やデンプン蓄積に影響し、胴割れを生じやすい粒質にしているのでないかと考えられている。胴割れ粒発生を軽減する登熟初期の高温対策が、田んぼの地温を下げるかけ流しなどの水管理である。また、作溝によって登熟後期まで通水する水管理も効果がある。

昨年は出穂後の高温でシラタ米(乳白粒、背白粒、腹白粒、基部未熟粒ねど)が発生し品質が低下した。この対策のポイントの一つが水管理である。かけ流し灌漑や夜間入水により、高温感受部である穂の温度下げる効果がある。

イネの生育、気象状況に即応する水管理、その労働時間は約3割を占めるという。経営面積が大規模になると、圃場が分散しているため適切な水管理を行うことは困難になる。この課題に対応するためモバイル端末で給水バルブ・落水口を遠隔・自動制御化する圃場水管理システムが開発されている。本システムは機械メーカから市販され、現場への導入・普及が期待されている。

2020年7月 3日 09:20